Für unsere Region: Was werden, was müssen wir in Zukunft besser machen?

- Prof. Dr, Norbert Kleinheyer

- Troisdorf

Das Buch ist im Wesentlichen eine Zusammenstellung von Reden und Aufsätzen, die Schlögel – Preisträger 2025 des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels – zwischen 2003 und 2025 gehalten oder veröffentlicht hat. Diese – überwiegend sehr aktuellen – Beiträge fügen sich wie ein Mosaik zu einem aktuellen Lagebild des strategischen Kräftemessens zwischen Russland und dem Westen bzw. Russland und Europa zusammen.

Schlögel, als Student ein bekennender 68er, ist eines von wenigen Beispielen dafür, dass man nach der ideologischen Verblendung der Jugend doch noch zu einem klaren Urteil kommen kann. Er liefert uns eine Fülle von Argumenten, die helfen, den schwelenden Konflikt richtig einzuschätzen und die notwendigen Lehren daraus zu ziehen. Er leistet tätige Reue, was man leider von vielen 68ern nicht sagen kann.

Als Historiker steht er teilweise im Konflikt mit seiner eigenen Wissenschaft, er wehrt sich dagegen, die (Gegenwarts-) Geschichte nur oder überwiegend aus dem Quellenstudium zu erforschen, vielmehr sieht er sich selbst als Chronist der Gegenwart. Zudem verfolgt er sein ganzes Leben lang die Strategie, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder zugänglichen Städte systematisch zu bereisen und zu beschreiben, was für ihn schon viel früher – vor dem Fall des Eisernen Vorhangs – mit einer Klassenfahrt von Lwiv über Kiew und Charkiev bis Moskau begann, sich über das Studium u.a. in Moskau an der Lomonossow-Universität fortsetzte und sich inzwischen über alle wesentlichen osteuropäischen Städte erstreckt.

Schlögel sieht die Aufgabe des Historikers als Chronist der Gegenwart, der mit den Augen des Fachmannes die Kategorisierung und Benennung der Ereignisse zeitnah vornimmt, um späteren Unklarheiten vorzubeugen, betont aber, dass auch die Arbeit am Werkstück in der Gegenwart nicht auf die Fundierung durch seriöse Quellen verzichten darf.

Mit der „Entdeckung“ der Ukraine, die lange aus westlicher Perspektive ein blinder Fleck war, werden die europäischen Koordinaten zurechtgerückt, die allzu sehr auf Russland reduziert und fixiert waren. Interessant auch die (Wieder-) Entdeckung der „Melancholie“ als eine historische Kategorie, die uns Erklärungsansätze liefern kann.

Schließlich liefert er im letzten Kapitel ein Psychogramm von Putin, welches in komprimierter Form zusammenfasst, was inzwischen allseits und umfänglich bekannt ist. Durch die Zeilen hindurch schimmert allerdings die Frage durch, wieso Politiker und Diplomaten, die mit ihm persönlich zu tun hatten, ihn nicht schon viel früher erkannt und durchschaut haben. Die „Sandbank der Zeit“ ist ein spannendes und eingängiges Lesebuch für den politisch interessierten Zeitzeugen, es führt ein in die osteuropäische Gedankenwelt und hilft, den Ukrainekonflikt zu verstehen. Kurzum: man kann es zur Lektüre empfehlen!

Karl Schlögel, Auf der Sandbank der Zeit, Der Historiker als Chronist der Gegenwart, Hanser-Verlag, München, 1. Auflage, 2025, 167 Seiten plus 8 Seiten Anhang, ISBN 978-3-446-28691-7, 23,00 €

- Franziska Müller-Rech

- Bonn

Künstliche Intelligenz (KI) in der Schule – für viele klingt das immer noch nach einem

großen Missverständnis. Nach einem digitalen Geist, der plötzlich in den Klassenzimmern

herumspukt und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dafür sorgt, dass

Schülerinnen und Schüler zeitnah „verblöden“. Kein Gespräch über Bildung vergeht, ohne

dass irgendjemand warnt, KI sei ein Schummeltool oder eine Abkürzung für die Faulen.

Und während wir uns über vermeintliche Risiken echauffieren, arbeitet die Realität längst

weiter: 62 Prozent der Jugendlichen nutzen KI regelmäßig – vor allem für Schule und

Hausaufgaben. Nicht, weil sie alle schummeln wollen, sondern weil die Technologie da ist.

Weil sie ihnen hilft. Weil sie Teil ihrer Lebenswirklichkeit ist und bleiben wird. Die

eigentliche Frage ist also nicht, ob KI in die Schule kommt, sondern wie wir sie gestalten.

In NRW kommt KI zu langsam in den Schulen an

Und genau da hat NRW ein Problem: KI kommt viel zu langsam in unseren Schulen an.

Man muss sich das einmal vor Augen führen: Ein zerfleddertes Klassenbuch, das sich

schon an den Ecken hochrollt – damit arbeiten Lehrkräfte im Jahr 2025. Elternbriefe

werden mit Füller geschrieben, Prüfungsprotokolle ebenfalls. Geld wird in Briefumschlägen

eingesammelt. Die Lehrkräfte, die bereits heute KI nutzen wollen, tun das aktuell noch

ohne Rückendeckung und ohne Infrastruktur – auf eigene Kappe und oft sogar auf eigene

Kosten. Das Ergebnis: Schülerinnen und Schüler nutzen KI ungesteuert, Lehrkräfte

würden sie gern einsetzen, trauen sich aber nicht. Eine Landesregierung, die in dieser

Situation ein Pilotprojekt für 25 Schulen als großen Fortschritt feiert, zeigt vor allem eins:

Ihr fehlt die Strategie. Nach viel Druck von unserer Seite wurde immerhin nun

beschlossen, den Online-Chat-Bot „telli“ an die Schulen zu bringen. Das hat zwar viel zu

lange gedauert, aber wir sind froh, dass die Landesregierung unserer Forderung am Ende

nachgekommen ist. Nun bleibt zu hoffen, dass das nicht nur eine Eintagsfliege, sondern

ein wichtiger erster Schritt ist, dem viele weitere folgen werden. Mit „telli“ können sowohl

Schülerinnen und Schüler beim individuellen Lernen, als auch Lehrkräfte bei

organisatorischen Aufgaben unterstützt werden.

KI ermöglicht echte individuelle Förderung

Wir Freie Demokraten sehen KI in der Bildung als große Chance. KI kann endlich das

ermöglichen, was seit Jahrzehnten in jeder Bildungsdebatte gefordert wird: echte

individuelle Förderung. Stellen wir uns einen KI-Lernbegleiter vor, der die Stärken und

Schwächen eines Kindes erkennt, passende Übungen vorschlägt und Lernwege

dynamisch anpasst: Ein System, das nicht überfordert, sondern unterstützt, das

Wiederholung anbietet, wenn etwas noch nicht sitzt, oder anspruchsvollere Aufgaben,

wenn jemand schon weiter ist. Kinder mit Sprachbarrieren könnten sich Texte übersetzen

lassen, Erklärungen in einfacher Sprache bekommen oder auditiv unterstützt werden. Ein

solcher Lernbegleiter ersetzt keine Lehrkraft, aber schafft Zeit für das, was wirklich zählt.

Denn wenn die technischen Grundlagen stimmen, kann KI die pädagogische Arbeit

vertiefen. Sie kann helfen, Lernprozesse transparent zu machen, Kreativität fördern, indem

sie Denkanstöße liefert und nicht Denkprozesse ersetzt. Sie kann Schülerinnen und

Schüler befähigen, statt sie zu bevormunden. Und nicht zuletzt vermittelt der Umgang mit

KI in der Schule wichtige Zukunftskompetenzen, die jede und jeder im späteren

Berufsleben brauchen wird.

KI erleichtert Verwaltung und schafft Zeit für Zuwendung

Die zweite große Dimension liegt dort, wo vieles im Hintergrund abläuft: In der

Schulverwaltung. Die traurige Wahrheit ist, dass unsere Lehrkräfte zu viel Zeit am

Schreibtisch verbringen und zu wenig im Klassenraum. Industrie und Handwerk nutzen KI

längst täglich, um Abläufe zu vereinfachen, Material zu planen, Dokumentation zu

automatisieren. Warum übertragen wir das nicht auf Schulen? KI kann Elternbriefe

vorbereiten, Übersetzungen erstellen, Termine koordinieren, Anwesenheiten

dokumentieren, Stundenpläne erstellen, Prüfungsfragen generieren oder Statistiken

automatisch zusammenstellen. Das digitale Klassenbuch, das digitale Klassengeld,

digitale Protokolle – das alles wäre eine große Entlastung. Jede Stunde, die eine Lehrerin

nicht mit Formularen verbringt, ist eine Stunde mehr für ihre Klasse. Für Gespräche, für

Sorgen, für Förderung, für Bindung – also für den Teil des Lehrerberufs, den keine

Technologie der Welt ersetzen kann.

Mut zur Veränderung!

Beide Dimensionen – KI im Klassenzimmer und KI in der Verwaltung – verfolgen ein

gemeinsames Ziel: Mehr individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Dafür

braucht es Mut zur Veränderung. Keine Pilotprojektchen, keine Ankündigungen, sondern

echte Weichenstellungen mit konkreter Strategie und Zeitplan. Schulen brauchen

Werkzeuge, keine Überschriften. Sie brauchen politische Rückendeckung ohne

bürokratische Hürden. Und sie brauchen eine Regierung, die versteht, dass Digitalisierung

kein Zukunftsthema ist, sondern schon seit Jahren Realität.

KI verändert unsere Welt. Sie verändert Arbeit, Kommunikation, Wissen. Und sie wird

auch Schule verändern – ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist nur: Gestalten wir diesen

Wandel aktiv und gerecht? Oder überlassen wir ihn dem Zufall, finanziellen Möglichkeiten

einzelner Kommunen, dem Engagement einzelner Schulen oder Lehrkräfte? Die Antwort

ist doch eigentlich klar: Wir dürfen uns nicht länger mit Kreidestaub zufriedengeben. Jede

Schülerin und jeder Schüler verdient die beste Bildung. Jede Lehrkraft verdient die besten

Werkzeuge. Wenn wir KI klug einsetzen, gewinnen wir das Wertvollste zurück, was Schule

braucht: Zeit. Zeit für Menschen. Zeit für Bildung. Zeit für individuelle Förderung. Und ob

auch ich heute ein bisschen Zeit gewonnen hab, weil Teile dieses Textes mit KI entstanden

sind – das überlasse ich Ihrer Fantasie.

- Prof. Dr. h.c. mult. Roland Koch

- Bonn

Im Spannungsfeld der Zukunft

Die Zeiten sind unübersichtlicher geworden. Was einst klar schien, verschwindet. Der freie Handel galt als Garant für Wohlstand – inzwischen fürchten viele, er mache uns abhängig. Märkte sollen Wohlstand schaffen – jetzt wird sie als Bedrohung empfunden. Globalisierung versprach Fortschritt – inzwischen klingt das Wort nach Kontrollverlust.

Drei Begriffe stehen im Zentrum der Diskussion: Freiheit, Macht und Handel. Sie sind nicht nur Schlagworte, sondern markieren ein Spannungsfeld, in dem sich unsere Zukunft entscheidet. Wie viel wirtschaftliche Freiheit über Grenzen hinweg können wir uns leisten, ohne unsere politische Souveränität zu gefährden? Welche Macht brauchen wir, um in einer multipolaren Welt zu bestehen? Wie gestalten wir den Handel, dass er weiter Wohlstand für alle Länder schafft, welche Regeln brauchen wir? Und wie bestehen wir die Handelsrivalitäten, die den Markt aushebeln?

Diese Fragen sind nicht neu. Schon Ludwig Erhard rang mit dem Verhältnis von Freiheit und Verantwortung, von Markt und Staat. Seine Soziale Marktwirtschaft war der Versuch, wirtschaftliche Dynamik mit gesellschaftlicher Stabilität zu verbinden. Heute stehen wir vor Herausforderungen, die uns oft größer erscheinen als der Wiederaufbau eines durch Krieg zerstörten Deutschlands.

1953 veröffentlichte der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard ein Buch. „Deutschlands Rückkehr zum Weltmarkt“ begann mit den Worten: „Der Außenhandel bedeutet für uns mehr als bloße Ziffern. Er ist zugleich ein Zeugnis unserer Bereitschaft und Fähigkeit zu harmonischer Zusammenarbeit mit der ganzen Welt.“

Das war damals das Ziel – und es sollte auch heute sein. Allerdings, Geschichte wiederholt sich nicht, doch Muster sind erkennbar. Während die Koreakrise damals die Weltordnung erschütterte, hatte Deutschland ein sicherheitspolitisches Defizit, konnte aber gerade deshalb seine wirtschaftliche Stärke entfalten, weil es gefordert war, aktiv zum Weltfrieden beizutragen. Heute fordert der Ukraine-Krieg Europa. Anpassungsfähigkeit ist entscheidend – hin zu einer neuen Balance zwischen Offenheit und Sicherheit, zwischen Wettbewerb und Kooperation, zwischen dem Verfolgen nationaler Interessen und globaler Verantwortung.

Die Ludwig-Erhard-Stiftung hat Autoren mit großer Expertise und Erfahrungen gebeten, ganz unterschiedliche Aspekte des beschriebenen Spannungsfeldes zu beleuchten. Ich hoffe, die Lektüre gibt Ihnen neue Informationen, aber auch Vertrauen in die Soziale Marktwirtschaft, unsere freiheitliche Wirtschaftsordnung, die auch in Zukunft sowohl Wohlstand als auch die Sicherheit unseres Landes gewährleisten kann.

Sonderveröffentlichung Wohlstand für alle mit dem Titel „Freiheit. Macht. Handel.“

in der Holderstock Media GmbH, München

WfA-2025_E-Paper.pdfhttps://www.ludwig-erhard.de/wp-content/uploads/2025/10/WfA-2025_E-Paper.pdf

- Rainer Haid

- Bonn

Mit dem von Ministerpräsident Hendrik Wüst vorgestellten „Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur“ setzt die Landesregierung ein deutliches Zeichen für Zukunft, Verlässlichkeit und Zusammenhalt. Über 31,2 Milliarden Euro werden in den kommenden zwölf Jahren in Bildung, Verkehr, Energie und öffentliche Einrichtungen investiert – 21,3 Milliarden Euro davon fließen direkt an die Kommunen, 166 Millionen nach Bonn.

Klarer Fokus auf Bildung, Mobilität und Klimaschutz

Die Schwerpunkte des NRW-Plans liegen in den Bereichen Bildung und Betreuung, Verkehr und Digitalisierung, Energieeffizienz und Klimaschutz sowie öffentliche Sicherheit. Damit setzt die Landesregierung genau dort an, wo der Investitionsbedarf auch bei uns am größten ist.

Bürokratieabbau und Vertrauen in die Kommunen

Ein zentrales Element des NRW-Plans ist der Abschied vom Flickenteppich aus Förderprogrammen und komplizierten Einzelanträgen. Stattdessen setzt das Land auf pauschale, verlässliche Mittelzuweisungen.

Für die CDU-Fraktion Bonn ist klar: Dieses Programm ist ein historischer Aufbruch für Nordrhein-Westfalen und eine große Chance für unsere Region.

Das ist ein starkes Signal aus Düsseldorf: Die Landesregierung stärkt die Städte und Gemeinden, ohne neue Bürokratie aufzubauen. Endlich können wir vor Ort langfristig planen und investieren – in Schulen, Straßen, Sportstätten und digitale Infrastruktur. Nordrhein-Westfalen investiert in seine Zukunft – und wir investieren mit. Das Programm zeigt, dass Land und Kommunen an einem Strang ziehen, um die Infrastruktur fit für kommende Generationen zu machen.

Besonders begrüßt die CDU-Fraktion, dass das Geld pauschal und ohne aufwendige Antragsverfahren bereitgestellt wird. Das ist ein echter Durchbruch beim Bürokratieabbau und unterstreicht das Vertrauen des Landes in die kommunale Selbstverwaltung.

Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass der kommunale Anteil an den Investitionsmitteln aus meiner Sicht noch stärker hätte ausfallen können.

Nordrhein-Westfalen investiert in seine Zukunft – und wir investieren mit. Das Programm zeigt, dass Land und Kommunen an einem Strang ziehen, um die Infrastruktur fit für kommende Generationen zu machen.

Fazit

Mit dem „NRW-Plan für gute Infrastruktur“ startet Nordrhein-Westfalen in eine neue Ära der kommunalen Investitionen. Verlässliche Finanzierung, weniger Bürokratie und klare Schwerpunkte machen das Programm zu einem echten Zukunftsprojekt.

Die CDU-Fraktion Bonn begrüßt diesen Schritt ausdrücklich – als Investition in unsere Heimat und in das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik.

- Jenny Geißler-Bentler

- Bonn

Dass der Rudersport Teamgeist und Verantwortungsbereitschaft fördert und stärkt, ist allgemein bekannt. Dass dies in selbstverwalteten Schülerrudervereinen ganz besonders gilt, liegt auf der Hand. Denn hier wird Verantwortung übernommen und Teamgeist gelebt ohne Eltern und Lehrer. Eben selbstverwaltet. Eine wunderbare Art, jungen Menschen Werte mit auf den Weg zu geben, so wie es in den Schülerrudervereinen des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums (EMA) und des Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG) praktiziert wird.

Leider ist dieser kluge Ansatz bedroht, haben die Jugendlichen denn seit 2010 kein Bootshaus mehr, keine Anlaufstelle und keinen Treffpunkt für gemeinsame Aktivitäten. Die Ruderboote werden mit Unterstützung der Stadt Bonn im Moment im stillgelegten Viktoriabad gelagert. Ein unhaltbarer Zustand.

Aber es tut sich etwas. Mit Unterstützung der Stadt Bonn, die ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stellt, ist der Bau eines neuen Bootshauses in der Beueler Rheinaue in Vorbereitung. Weltweit angesehene Architekten konnten für den Entwurf gewonnen werden. Für diesen Neubau wurden bereits über zweihunderttausend Euro gespendet. Aber weiterhin fehlt Geld.

Durch die Hilfe der Galerie Geißler-Bentler und des Kunstkabinetts Stefan Moll konnte Deutschlands bekanntester Streetart-Künstler Thomas Baumgärtel, bestens bekannt als „Bananensprayer“, gewonnen werden, ein ganz neues Motiv, eine von ihm handgesprayte „Ruderbanane“ auf Büttenpapier zu entwerfen. Durch den Verkauf dieser Kunstwerke und von Merchandising-Produkten wie Hoodies, T-Shirts, etc wird die Finanzierung des Bootshauses unterstützt. Der Reinerlös dieser Aktion fließt in die Finanzierung des Bootshauses.

Bei der Vorstellung und Auftakt-Veranstaltung dieses Benefiz-Projektes in der Aula des FEG bezeichnete die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner den Neubau des Bootshauses als „herausragendes Projekt für die Stadt Bonn“ und lobte die „fulminante“ Leistung der Initiative für den Neubau.

Mittlerweile konnte das Projekt in Anwesenheit des Künstlers und der Galeristin Jenny Geißler-Bentler auf dem Stand des Bonner Ruderverbandes auf der internationalen Ausstellung BOOT in Düsseldorf vorgestellt werden, eine „Ruderbanane“ hing im Frühjahr als Leihgabe im Museum Macke-Haus, Bonn, während der Ausstellung „DER RHEIN“. Zum bekannten Friedrichstraßenfest am 21. Juni 2025 wird es in der Galerie Geißler Bentler wiederum eine große Präsentation zu zum Thema Rudern und „Ruderbanane“ geben.

All dies lässt hoffen, dass es bald, eben auch mit Unterstützung der TOP-Magazin-Leser, ein neues Bootshaus für die Schülerinnen und Schüler geben wird. Prädikat: Pädagogisch wertvoll!

Handgesprayte Edition “Ruderbanane“ und Siebdruck „Ruderbanane“ gibt es in der Galerie Geißler-Bentler http://www.geissler-bentler.de

Merchandising-Produkte gibt es im Kunstkabinett Stefan Moll kunstkabinett-moll.de

Weitere Informationen: http://www.rudern-ema-feg.de

- Martin Sträßer

- Mettmann

In Berlin bleibt es spannend: nachdem der ‚alte‘ Bundestag (und der Bundesrat) noch über Grundgesetzänderungen die finanziellen Grundlagen für die neue Bundesregierung geschaffen hat, beraten jetzt die neu gewählten Abgeordneten von Union und SPD über die Inhalte eines Koalitionsvertrages.

Dass die Zwischenergebnisse – schlimmer noch: die noch offenen Punkte – an die Medien ‚durchgestochen‘ wurden, ist eine zusätzliche Belastung. Hier werden Vertraulichkeit und Vertrauen aufs Spiel gesetzt, die gerade in dieser Phase unverzichtbar sind. Ich kann nur hoffen, dass beide Seiten trotzdem zusammenfinden.

Dabei ist jetzt schon klar: da es vieler Kompromisse bedarf, darf keine*r keine*m anschließend vorwerfen, Versprechen gebrochen zu haben. Die jeweils eigenen Reihen müssen anerkennen, dass mit den Wahlergebnissen eben kein „CDUpur“ oder „SPDpur“ möglich ist. Ohne Wählerschelte betreiben zu wollen: das Ergebnis spiegelt dann eben das Wahlergebnis wider.

Wir schauen auch von Düsseldorf nach Berlin, weil auch Länder und Kommunen berechtigte Erwartungen an die Bundespolitik haben. Als Landesregierung und CDU-Fraktion können wir in vielen Arbeitsgruppen sogar mitarbeiten. Aber auch wir sind nur ein Teil des Ganzen.

In Düsseldorf setzen wir unsere landespolitische Arbeit konsequent fort.

Aus dem Newsletter Nr. 98 vom 28. März 2025

- Kay Scheller

- Bonn

Sonderbericht des Bundesrechnungshofs zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick auf die Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit der Stromversorgung

1. Einleitung

Das Gelingen der Energiewende ist eine enorme Herausforderung. Sie zielt auf eine grundlegende Umstellung der Energieversorgung in Deutschland auf erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz ab. Schon im Jahr 2035 soll das Stromsystem weitgehend klimaneutral sein. Die Bundesregierung ist dabei auf eine anhaltende Unterstützung ihrer Bürgerinnen und Bürger angewiesen, damit die Transformation erfolgreich ist.

Die Maßnahmen auf dem Weg dahin müssen wirksam sein. Und sie dürfen die Menschen und die Wirtschaft nicht überfordern.

Mit unseren Prüfungen machen wir als Bundesrechnungshof transparent, wo wir, Deutschland, die Bundesregierung stehen und wo Verbesserungen dringend notwendig sind.

Deshalb haben wir uns schon mehrfach zur Energiewende geäußert, zuletzt im Jahr 2021 in einem Sonderbericht zur Frage, wie der Bund die Energiewende steuert. Das Ergebnis war: unzureichend!

Seitdem hat der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine weitere Schwachpunkte und Herausforderungen der deutschen Energieversorgung offenbart. Daraufhin hat die Bundesregierung einen massiven weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien angekündigt. Im Jahr 2030 sollen sie 80 % des Bruttostromverbrauchs decken – mit dem Ziel Klimaneutralität und Verringerung der Importabhängigkeiten bei fossilen Energien.

Diese Entwicklungen und Ziele haben wir zum Anlass genommen, zu prüfen, wie die Bundesregierung die Energiewende umsetzt mit Blick auf die energiepolitischen Vorgaben und Ziele: eine sichere, bezahlbare sowie umweltverträgliche Versorgung mit Strom.

Unser Prüfungsergebnis ist ernüchternd: Die bisherigen Maßnahmen sind ungenügend. Die Bundesregierung ist im Verzug beim Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze sowie beim Aufbau von Backup-Kapazitäten. Hinzu kommen Wissenslücken über die Umweltwirkungen der Transformation und kein Konzept gegen hohe Strompreise. Zugleich fehlt ihr ein integriertes Monitoring, das alle energiepolitischen Ziele in den Blick nimmt. Die Risiken für die Energiewende und damit für unseren Wohlstand sind groß. Die Bundesregierung sollte unsere Prüfungsfeststellungen nutzen, um die aufgezeigten Defizite zu beseitigen.

Was heißt das im Einzelnen?

Der Bundesregierung sind energiepolitische Ziele vorgegeben: Die Energieversorgung soll sicher, bezahlbar und umweltverträglich sein (§ 1 EnWG). Jedoch ist sie bei keinem dieser drei Ziele auf Kurs: Die sichere Versorgung ist gefährdet, Strom ist teuer und Umweltwirkungen kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten.

So gefährdet die Bundesregierung die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung, den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie das Erreichen der Klimaschutzziele.

Denn übergreifend festzuhalten ist: Die Bundesregierung hat kein wirksames Monitoring zur Steuerung der Energiewende.

- Für die Versorgungssicherheit unterstellt das Monitoring, dass alle ambitionierten Ziele rechtzeitig erreicht werden („Best-case“) – obwohl die tatsächlichen Entwicklungen eine andere Sprache sprechen. Der „Best-case“ ist sehr unwahrscheinlich und wirklichkeitsfremd. Den Zweck des Monitorings hebelt das Bundeswirtschaftsministerium faktisch aus. Damit fehlt ein funktionierendes Frühwarnsystem zur Identifizierung von Handlungsbedarfen.

- Für Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit fehlen bis heute die Ziel- und Monitoringsysteme, die für eine Bewertung der Energiewende notwendig sind. Mit dem Einstellen des Monitorings „Energie der Zukunft“ hat die Bundesregierung das einzige Instrument ausgesetzt, mit dem sie Wechselwirkungen und Zielkonflikte zwischen den energiepolitischen Zielen erfassen und lösen konnte.

2. Versorgungssicherheit

Die sichere Stromversorgung ist gefährdet, denn die Bundesregierung hinkt ihren Zielen in wesentlichen Bereichen hinterher. Schließlich müssen die Erneuerbaren Energien einen steigenden Strombedarf decken. Dieser soll um 33 % ansteigen auf 750 TWh in 2030 (von 565 TWh in 2021). Am vorgezogenen Kohleausstieg im Jahr 2030 hält die Bundesregierung fest, den Ausstieg aus der Kernenergie hat sie bereits im April 2023 vollzogen.

Gleichzeitig

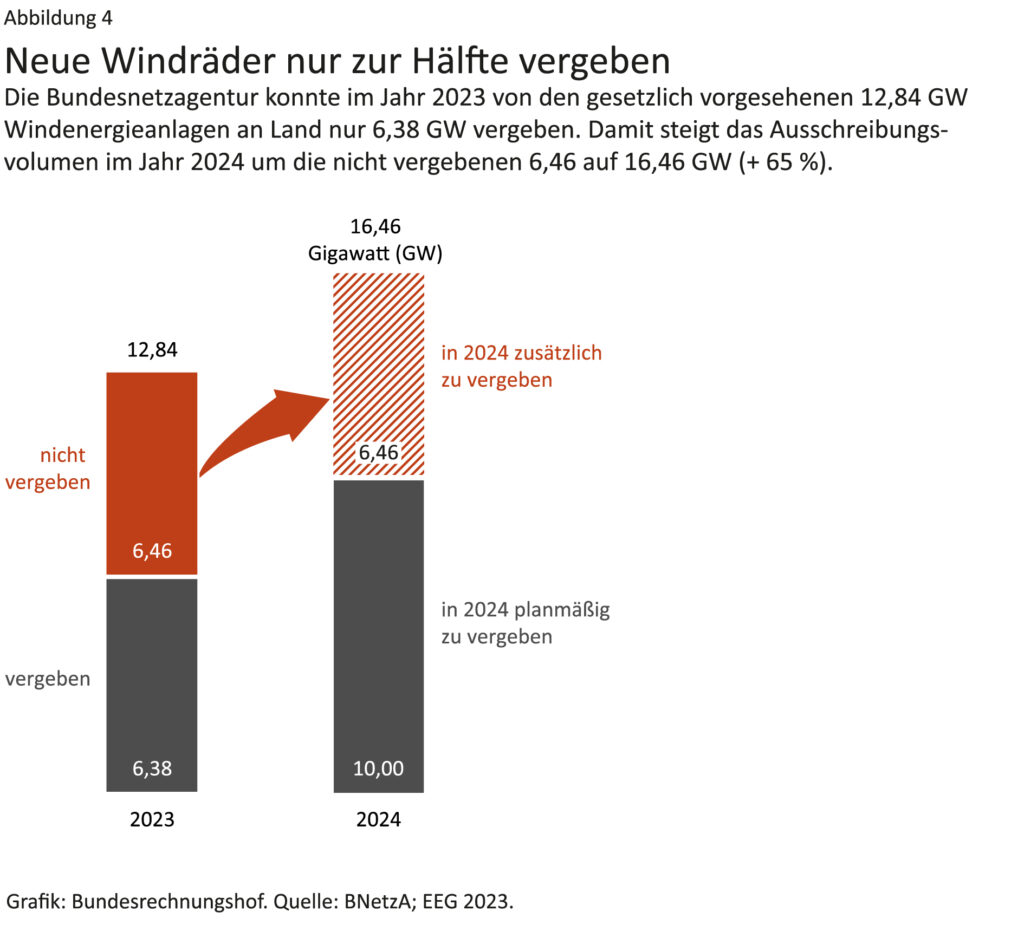

- verzögert sich der Ausbau erneuerbarer Energien. So konnte die Bundesregierung 2023 nur 50 % der geplanten Leistung bei Windenergie an Land vergeben: statt 12,84 GW nur 6,38 GW. Um den Zielpfad zu erreichen, müsste sie im Jahr 2024 nunmehr 16,46 GW vergeben. Das ist nicht realistisch.

- kann die Bundesregierung ihren Zeitplan für den Zubau gesicherter, steuerbarer Backup-Kraftwerke voraussichtlich nicht einhalten.

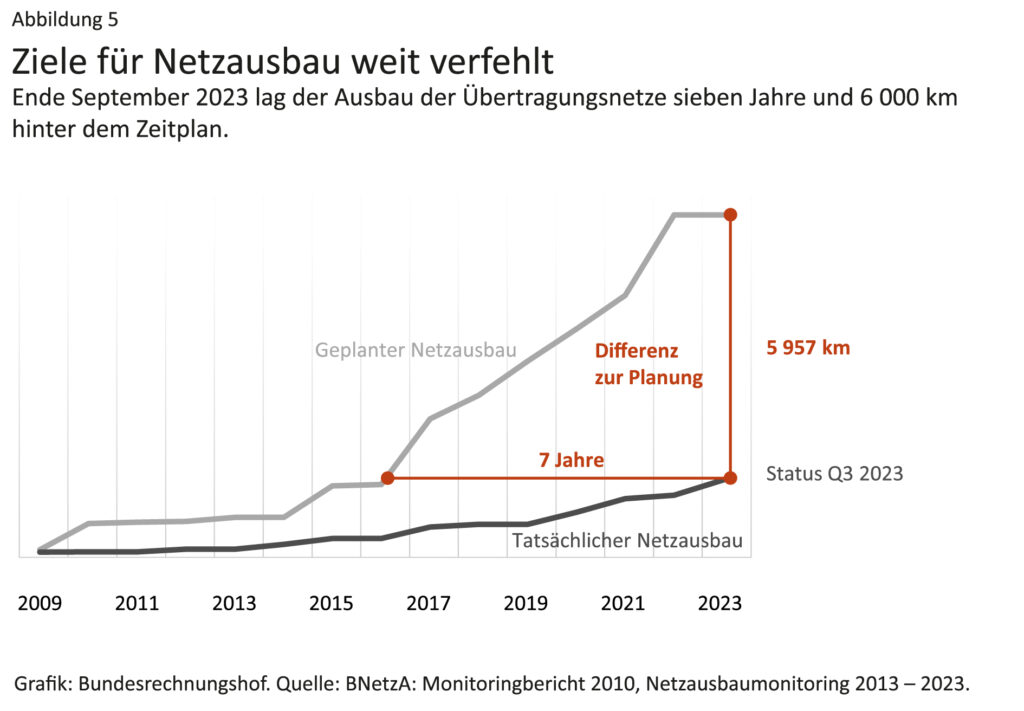

- liegt der Netzausbau sieben Jahre und 6 000 km hinter der Planung zurück.

Auf den Punkt gebracht: Unzureichende Kapazitäten und ein wirklichkeitsfremdes Monitoring gefährden die sichere Versorgung mit Strom.

3. Bezahlbarkeit

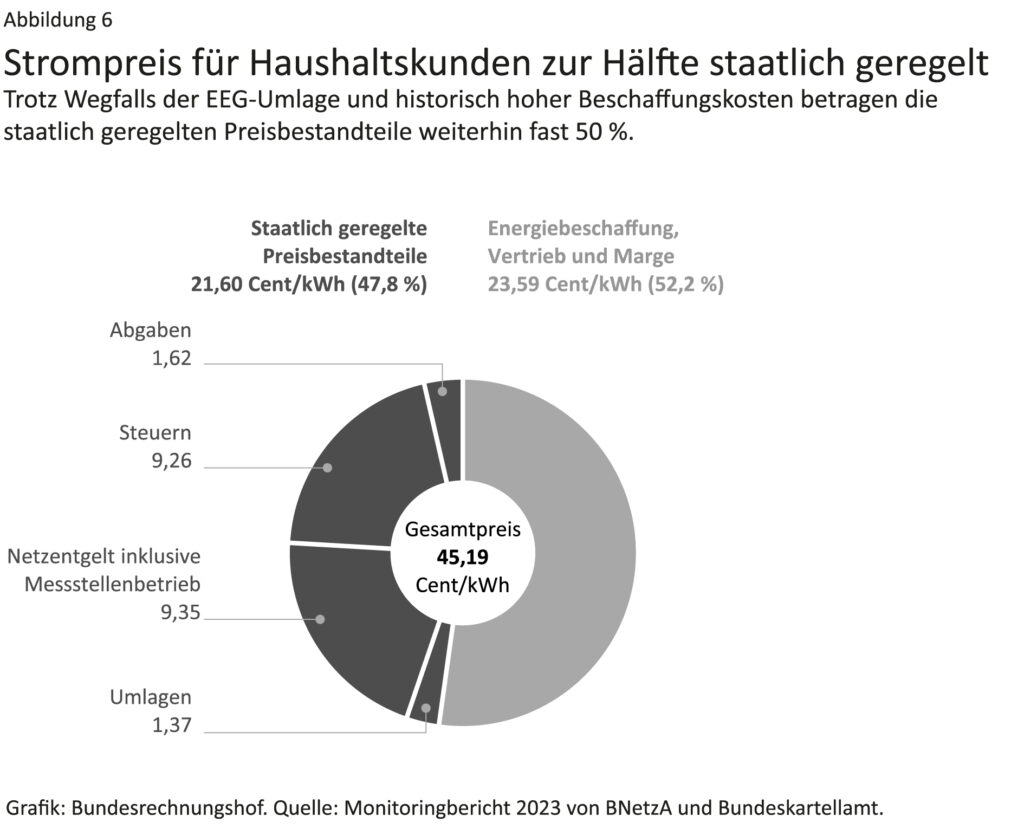

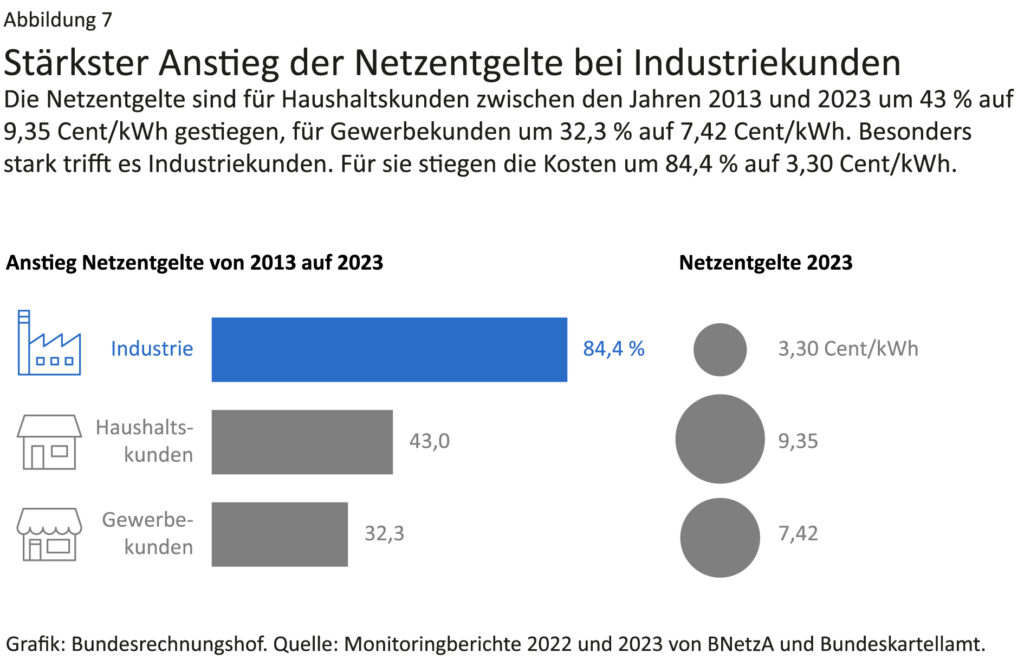

Auch die Bezahlbarkeit der Stromversorgung ist gefährdet. Sehr hohe Stromkosten belasten die Unternehmen, also den Wirtschaftsstandort Deutschland, und private Haushalte.

Die Energiewende geht mit massiven Kosten einher, deshalb sind weitere Preissteigerungen absehbar. Allein der Ausbau der Stromnetze erfordert Investitionen von mehr als 460 Mrd. Euro bis 2045. Um den sehr hohen Strompreisen entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung diese wiederholt mit staatlichen Mitteln punktuell bezuschusst. Dadurch entsteht ein falsches Bild der tatsächlichen Kosten der Transformation.

Die Bundesregierung muss die Systemkosten der Energiewende klar benennen. Und endlich bestimmen, was sie unter einer bezahlbaren Stromversorgung versteht.

4. Umweltverträglichkeit

Die Bundesregierung kann nicht gewährleisten, dass die Energiewende die Umwelt möglichst wenig belastet. Denn ihr liegen zwar Erkenntnisse zu negativen Umweltwirkungen erneuerbarer Energien vor, wie der Inanspruchnahme von knappen Flächen und Ressourcen oder zur Biodiversität. Zu zahlreichen Umweltwirkungen hat sie aber keine oder nur ungenügende Daten, um die Auswirkungen der Energiewende bewerten zu können.

Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Energiewende die schutzwürdigen Belange der Umwelt ausreichend berücksichtigt. Hierfür muss sie umgehend ein wirksames Ziel- und Monitoringsystem zur Umweltverträglichkeit einführen, um unerwünschte Wirkungen frühzeitig zu erkennen und angemessen nachzusteuern.

5. Fazit

Das Gelingen der Energiewende ist von herausragender Bedeutung für Deutschland. Ihre Ziele sind ambitioniert. In der Umsetzung hinkt Deutschland diesen Zielen aber deutlich hinterher. Bei der Stromversorgung ist die Bundesregierung nicht auf Kurs. Ein Scheitern hätte gravierende Folgen. Schließlich ist der Erfolg der Energiewende zentral für ihre Akzeptanz in der Bevölkerung, für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für das Erreichen der Klimaschutzziele.

Die Bundesregierung muss dringend umsteuern, damit die Transformation erfolgreich ist. Sie sollte unsere Prüfungsfeststellungen und -empfehlungen nutzen, um die aufgezeigten Defizite zu beseitigen:

- um Klimaneutralität bei gleichzeitiger sicherer, bezahlbarer und umweltverträglicher Versorgung mit Strom zu erreichen;

- um das Generationenprojekt Energiewende endlich zielgerecht umzusetzen.

https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2024/energiewende/kurzmeldung.html

- Olaf Hermes

- Bonn

Da die Stadtwerke Bonn – wie viele Verkehrsunternehmen deutschlandweit – unter anderem beim Nahverkehr mit Personalmangel zu kämpfen haben, werden Pläne zu Werkswohnungen verfolgt.

Nicht nur beim Fahrpersonal, auch in anderen SWB-Gesellschaften, kann ein eigenes Wohnungsangebot ein Vorteil beim Gewinnen von Fachkräften sein.

Olaf Hermes, Vorsitzender der SWB-Geschäftsführung, will die Attraktivität des Jobs mit Wohnungen für Mitarbeitende steigern.

Wegen der hohen Mieten und dem engen Markt in Bonn prüfen die Stadtwerke zum Beispiel, ob sie künftig auf ihren Betriebsgrundstücken Wohnraum für Mitarbeitende errichten können.

Auch eine Kooperation mit anderen Unternehmen, die ebenfalls Personal unterbringen wollen, ist dabei denkbar.

Diese Werkswohnungen könnten in Quartieren entstehen, die in den kommenden Jahren entwickelt werden, und die Bindung der Mitarbeitenden an das kommunale Unternehmen stärken.

Hermes hat unter anderem in einem Gespräch mit dem WDR betont, dass die vergleichsweise hohen Mieten in Bonn Bewerberinnen und Bewerber zögern lassen, da die Alternative des Wohnens außerhalb mit einem langen Arbeitsweg verbunden wäre.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund sieht den Vorstoß des SWB-Geschäftsführers positiv.

- René Pausch

- Bonn-Beuel

In Bonn fehlen nach Expertenschätzungen in den nächsten Jahren ca. 20.000 Wohnungen. Die Bonner Ratskoalition hat zur Bekämpfung der Wohnungsnot bisher zwar schon vieles erreicht, trotzdem müssen die Anstrengungen jetzt nochmal gesteigert werden. Die Beueler SPD schlägt deshalb eine zusätzliche wohnungsbaupolitische Initiative für den Stadtbezirk vor.

1. Bei der Entwicklung des Wohnparks II in Vilich Müldorf brauchen wir mehr Tempo. Die Stadt muss sofort mit der Vermarktung anfangen ohne auf eine Lösung für den Kreuzungsbereich B 56 / Bundesgrenzschutzstrasse/Reinhold-Hagen-Straße zu warten.

2. Dasselbe gilt für die Bebauung des Heckelsbergplatzes in Beuel-Mitte. Wir wollen einerseits eine Quartiersentwicklung mit einer maßvollen und bezahlbaren Wohnbebauung. Außerdem soll durch eine ökologische Aufwertung ein neues attraktives Viertel entstehen.

3. Ebenfalls schlagen wir auf der ehemaligen Friedhofserweiterungsfläche am Mendener Weg in Vilich-Müldorf die Errichtung von gefördertem Wohnraum vor.

4. Auch private Investoren müssen schneller werden: Es ist nicht einzusehen, dass der Investor bei der Baufläche Königswinterer Straße/Rastenweg („Wingertshöfe“) seine Aktivitäten einfach einstellt, bis die Zinsen irgendwann wieder sinken. Hier muss die Stadt prüfen, ob das novellierte Baugesetzbuch ein Baugebot für den Investor ermöglicht.

Meine Meinung: Angesichts der Wohnungsnot ist jetzt eine zusätzliche Kraftanstrengung aller Beteiligten nötig. Ich erwarte hier auch das Engagement der Oberbürgermeisterin, die die Bekämpfung der Wohnungsnot ja auch zu einer Ihrer Hauptaufgaben gemacht hat.

Vieles in Deutschland kommt nicht voran. Was werden wir ändern, was muss ich nach dem Neustart ändern?

Was werden wir ändern, was muss ich ändern, damit der Neustart gelingt?

RheinPublik: Einladung zum Dialog

Viele Menschen haben in ihrer Fachkompetenz etwas zu sagen, doch dringt ihre Meinung in den Medien oft nicht durch. Mit RheinPublik wollen wir Menschen in der Region – ob Lehrerin, Handwerker, Ladeninhaber oder Vorstand – zu wichtigen Themen eine kostenlose Plattform bieten. RheinPublik will den Austausch von fundierten Vorschlägen, konstruktiver Kritik im gegenseitigen Respekt, um Dinge zu verbessern. Wir denken dabei vordringlich an effiziente Verwaltung und wirtschaftliche Entwicklung, Bildung, Bauen, Verkehr. Wenn Sie dazu einen Beitrag leisten möchten, schreiben Sie uns, bitte mit Foto.